Das Ende der Linearität

Lineares Denken durchzieht die westlichen Gesellschaften wie ein roter Faden, von der christlichen Heilsgeschichte über die kapitalistische Wachstumslogik bis hin zum modernen Fortschrittsglauben. Das Diktat der Linearität hat uns fest im Griff. Es muss immer weitergehen, am besten schnell nach vorn und steil nach oben. Wachstumskurven gefallen den Menschen am besten, wenn sie linear sind, also bitte ohne Einbrüche und Abzweigungen nach unten. Auch Trendlinien werden noch immer linear gedacht – weil man sie so am einfachsten in die Zukunft verlängern kann.

Eine ganze Zeit lang hat das ziemlich gut funktioniert. Die westlichen Wohlstandsgesellschaften entwickelten sich lange nur nach oben, alles wuchs immer weiter – Globalisierung, Urbanisierung, Vernetzung, materieller Überfluss. Doch in den vergangenen zehn bis 15 Jahren begann das Diktat der Linearität zu bröckeln. Inzwischen kommt uns die Vorstellung von Wachstum ohne Grenzen hohl vor. Gerade in den herausfordernden Zeiten der Omnikrise bringt uns das alte lineare Denken nicht mehr weiter.

Noch im Agrarzeitalter waren Menschen viel enger mit diesen natürlichen Rhythmen verbunden. Unser natürliches Zeiterleben ist rhythmisch – so wie die Jahreszeiten, wie Tag und Nacht, wie der weibliche Zyklus. Auf hell folgt dunkel, auf Ebbe folgt Flut, auf Anspannung folgt Entspannung. Klar, es ist eine große Errungenschaft, dass wir heute Elektrizität, Supermärkte und Flugzeuge haben. Wir sind zu Herrscher:innen über Raum und Zeit geworden, haben die Zeit begradigt. Doch immer deutlicher stellt sich inzwischen die Frage: Haben wir dabei vielleicht etwas Wesentliches verloren?

Zyklen der Zukunft

Zyklisches Denken und Fühlen markiert den Übergang vom industriellen zum symbiotischen Zeitalter: Alles kehrt wieder, indem es sich neu zusammenfügt.

Zyklen sind Wellenbewegungen, in die Zukunft gedachte Kreise. Sie kehren immer wieder – aber nie genau gleich. Sie sind kein Hamsterrad, kein „Zurück auf Los“, sondern bringen mit jeder neuen Phase eine gewisse Veränderung, eine Reifung mit sich. Es gibt Zyklen, die Milliarden von Jahren umfassen, und solche, die nur wenige Sekunden dauern. Naturphänomene wie die Erdrotation, Mondzyklen, Jahreszeiten, sogar Leben und Tod folgen zyklischen Mustern. Auch der Mensch ist Teil dieses natürlichen Kreislaufs – physisch, biologisch, hormonell.

Die zyklische Ordnung der Dinge spiegelt sich auch in den Kulturen der Menschen. Vom Aufstieg und Untergang ganzer Kulturen bis zu Modezyklen, die Märkte und Zeitgeist bestimmen. Alles kommt irgendwann wieder – Schlaghosen, Schulterpolster, Arschgeweih. So entstehen „Kurven“ oder „Evolutionslinien“, an denen sich gesellschaftliche Entwicklungen ablesen lassen (vgl. Link 2019).

Wie Mode und Kultur folgen auch politische Strömungen zyklischen Mustern: Alte Rollenbilder, historische Symbole und autoritäre Tendenzen kehren zurück. Wer angesichts solcher Rückschläge der Verzweiflung nahe ist, kann Trost im zyklischen Denken finden: Ein Backlash ist selten endgültig, sondern meist nur ein vorübergehender Tiefpunkt, bevor sich der Zyklus wieder aufschwingt und neue Chancen, Entwicklungen und Bewegungen ermöglicht.

Wirtschaft ist zyklisch

Der Wirtschaftswissenschaftler Edward Russell Dewey (1895– 1978) widmete sein Leben der Erforschung und Messung von Zyklen. Er fand mehr als 500 verschiedene zyklische Phänomene in 36 verschiedenen Wissensbereichen, etwa im Wachstum eines Kürbisses, in den Schwankungen von Luchsbeständen, in der Variation menschlicher Emotionen – und in der Wirtschaft.

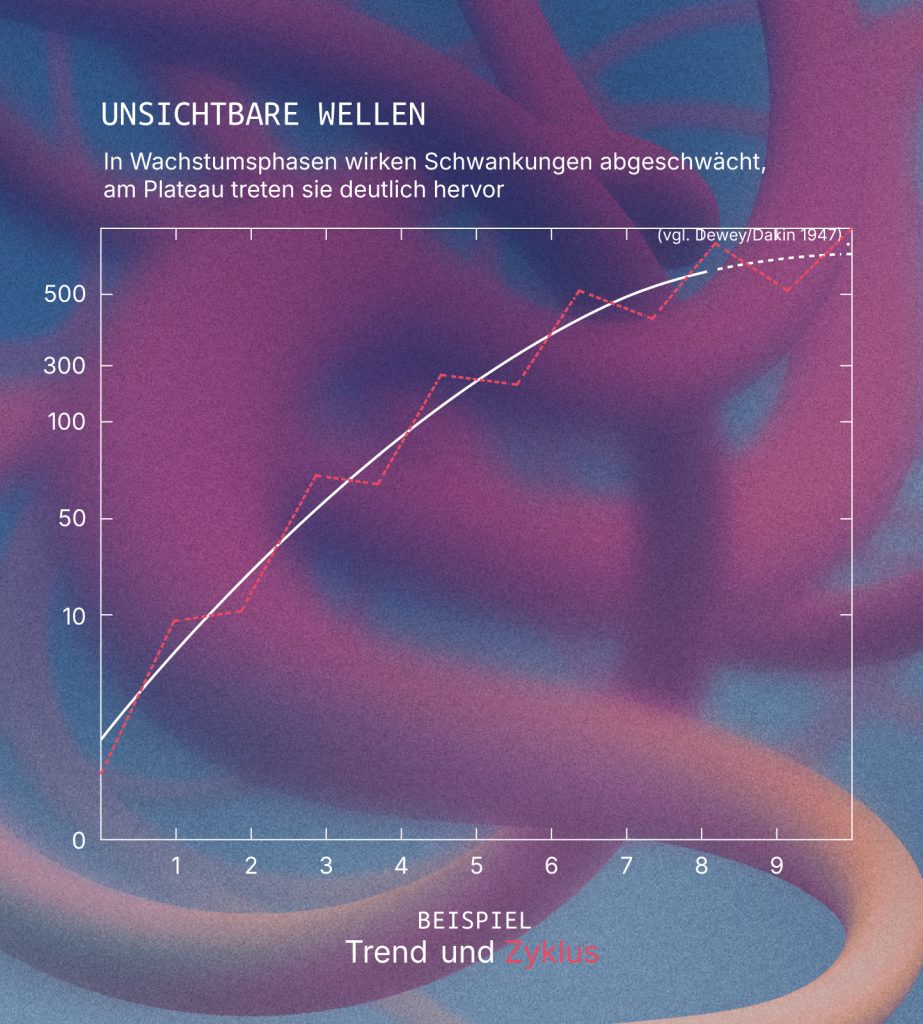

Durch die Erforschung zyklischer Bewegungen wollte Dewey verlässlichere wirtschaftliche Vorhersagen ermöglichen. Er nahm an, dass Menschen in Rhythmen auf natürliche Zyklen reagieren und so andere Zyklen, auch ökonomische, beeinflussen. Er beschrieb Zyklen als Wellen um eine gebogene Trendachse: Ein Trend wächst zunächst fast linear, stößt an Grenzen und erreicht ein Plateau. Solange der Trend steigt, fallen die Wellen weniger auf – der Tiefpunkt eines Zyklus kann sogar über dem vorherigen Höhepunkt liegen. Erst wenn das Wachstum abflacht, werden Auf- und Abbewegungen deutlich; Krisen wirken dann überraschend, sind aber Teil der schon lange wirkenden Zyklen.

Folgt man Deweys Analysen, könnte die gegenwärtige Phase der Omnikrise einen Punkt markieren, an dem der Aufwärtstrend abflacht, sodass die zyklischen Auf-und Ab- Bewegungen überdeutlich werden. Vielleicht erklärt sich so auch ein Stück weit, weshalb uns Trumps zweite Amtsperiode noch bedrohlicher vorkommt als die erste und warum die Erfolge der AfD in einer geopolitisch und sozial angespannten Lage noch mehr schmerzen: Trendbewegungen, die uns linear erscheinen, nehmen wir als wichtiger und größer wahr als die Zyklusbewegungen, die um die Trendlinie herum liegen.

Um eine Trendwende herbeizuführen, braucht es laut Dewey äußere oder innere Impulse – etwa Innovationen, gesellschaftliche Veränderungen oder außergewöhnliche Ereignisse –, die bestehende Zyklen verstärken oder abmildern und so neue Dynamiken ermöglichen. An diesem Punkt setzt auch die transformative Zukunftsforschung des Future:Project an: mit der Formulierung und Förderung konstruktiver Zukunftsnarrative, die sich aus dem Inneren der Gesellschaft heraus entfalten. Ein solches Narrativ kann auch das Denken in Zyklen selbst sein.

Zyklisch denken, fühlen, arbeiten

DENKEN IN ZYKLEN: DIE KUNST DES WERDENS

Oft schreckt uns das Zyklische ab, weil es den Anschein erweckt, wir würden wieder dort ankommen, wo wir schon einmal waren – ohne Fortschritt, vielleicht sogar im Rückschritt. Doch Zyklen bedeuten keine Stagnation. Jede Wiederkehr trägt eine Veränderung in sich, führt zu einer neuen Stufe der Komplexität und der Reifung. Wie eine Spirale, die sich nach oben windet. Dieses Denken ist auch im individuellen Erleben hilfreich. Zwischen einem Punkt, an dem wir jetzt stehen, und dem Ziel, das wir anstreben, erzeugt unser Gehirn leicht Stress: Die Amygdala aktiviert Kampf-, Flucht- oder Erstarrungsreaktionen und hemmt so das rationale Denken des präfrontalen Cortex (vgl. Goleman 1996; vgl. Arnsten 2009). Wer dagegen ein „Growth Mindset“ kultiviert, begreift diese Lücke nicht als Gefahr, sondern als Spielraum (vgl. Dweck 2006). Entwicklung heißt dann, sich im Prozess zu weiten, aus Fehlern zu lernen und Wandel als natürlichen Teil des Zyklus zu akzeptieren.

FÜHLEN IN ZYKLEN: INNERE SCHWINGUNGEN ANNEHMEN

Der Schlaf-Wach-Rhythmus und der Menstruationszyklus beeinflussen Konzentration, Kreativität und Extrovertiertheit. Wer seinen Chronotyp kennt und respektiert, lebt im Einklang mit dem natürlichen Energieprofil: morgens nicht auf Höchstleistung pochen, nachmittags lieber Bewegung einbauen, statt sich dagegenzustemmen. Auch der Hormonzyklus lässt sich nutzen: die Lutealphase für Reflexion und Detailarbeit, die Ovulationsphase für wichtige Termine, die Follikelphase für kreative Prozesse (vgl. Erler 2023). Es geht nicht darum, eigene oder fremde Kalender strikt an natürliche Zyklen anzupassen. Vielmehr hilft es, mit dem eigenen Rhythmus zu arbeiten – und Gelassenheit zu bewahren, wenn etwas nicht optimal gelingt. Denn jede Phase geht vorbei. Und mit dem nächsten Zyklus, manchmal schon nach ein paar Stunden, bieten sich neue Gelegenheiten.

ARBEITEN IN ZYKLEN: MIT DER ZEIT STATT GEGEN SIE

Traditionelle Unternehmen sind oft linear organisiert, doch immer mehr Arbeits- und Organisationsformen folgen Zyklen. Die Lean-Startup-Methode etwa basiert auf wiederkehrenden Abläufen: planen, handeln, testen, scheitern, anpassen, erneut testen. Auch Planungs-, Feedback- und Reporting-Prozesse sind meist monatlich getaktet. Moderne Kulturen gehen noch weiter und berücksichtigen biologische Rhythmen, hormonelle Zyklen und neurobiologische Reaktionen. Organisationen, die zyklisch denken, verstehen Wandel anders: Sie wissen, dass Wachstum endlich ist, dass verschiedene Rhythmen ineinandergreifen und auch Krisen nur eine Phase darstellen.

Während klassische Business-Logiken auf permanente Skalierung und lineare Zielerreichung setzen, arbeiten zyklische Organisationen mit der Zeit statt gegen sie.

Zyklen als Zukunftskompass

Zyklisches Denken ist kein romantisches Naturideal, sondern ein praktisches Instrument, um Erschöpfung, Krisendenken und überfordernde Linearität zu überwinden. Auf individueller Ebene hilft es, Aufgaben an biologische Rhythmen anzupassen, Stress zu reduzieren und mehr Geduld mit sich selbst und anderen zu entwickeln; auf organisatorischer Ebene ermöglicht es adaptive, wandlungsfähige Strukturen.

Gesellschaftlich erlaubt uns das Verständnis zyklischer Bewegungen, Trends und Krisen als Wellen zu erkennen – und dadurch ruhiger und nachhaltiger zu entscheiden. Wir lernen, „beyond crisis“ zu sehen und neue Zukünfte zu imaginieren. Und zugleich schärft das Denken in Zyklen unser Bewusstsein für die tiefe Verbindung zwischen uns selbst und allen, die uns im zyklischen Lauf des Lebens umgeben: Wir sind eingebettet in vergangene und zukünftige Traditionen – eine Art transgenerationale Umarmung mit unseren Vor- und Nachfahren.

Zyklen lehren uns, dass alles wiederkehrt und jeder Tiefpunkt eine Chance auf Aufschwung birgt – denn in den seltensten Fällen bleiben wir in regressiven Zyklen gefangen. Die Zyklen der Zukunft sind Synthesen des Vergangenen auf einer höheren Ebene. Wer das versteht, gewinnt Orientierung und Gelassenheit in chaotischen, katastrophischen Zeiten.